こんにちは、Chanです。

筋トレを始めた方の中でよくある疑問のひとつが、「自重トレーニングは毎日やってもいいの?」というものです。

YouTubeやSNSでは「毎日やるべき!」という意見もあれば、「休まないと逆効果!」という意見も飛び交っており、どれを信じてよいのか迷ってしまいますよね。

結論から言うと、毎日同じ部位を鍛えるのはNGですが、分割法を使えば毎日でもOKです。

筆者は2021年から自重トレーニングを始めて、今回ご紹介する分割法を使って現在も継続しています。

本記事では、この答えを単なる意見ではなく、科学的根拠に基づいて徹底解説します。筋肉の成長メカニズム、最新の研究、オーバートレーニングのリスク、回復の質を高める方法まで網羅しました。

これを読めば、あなたの目的に合った最適な頻度と方法がわかり、迷いなくトレーニングを継続できるようになります。

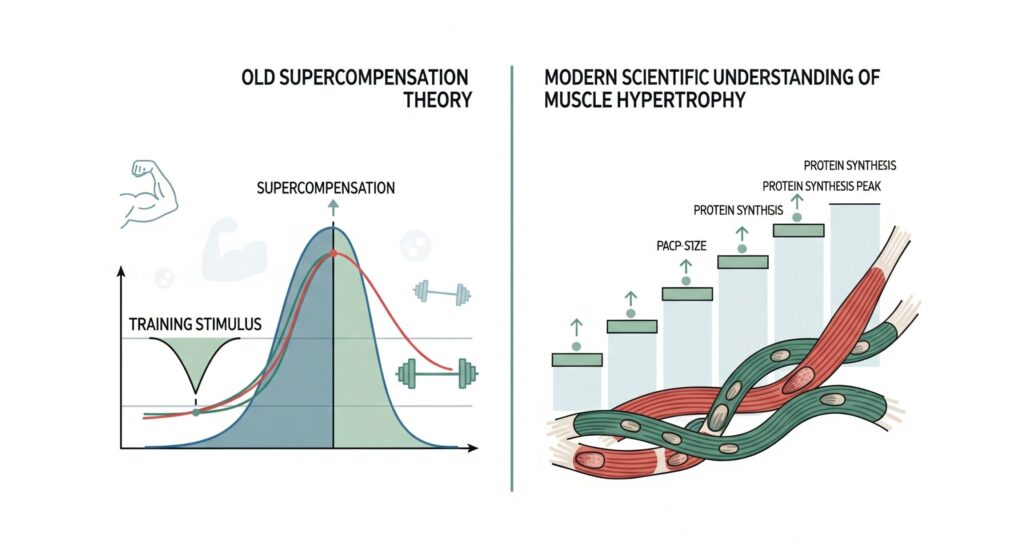

筋肉はどう成長するのか?「超回復理論」の誤解と最新知見

筋トレの世界でよく耳にするのが「超回復」という言葉です。

「筋肉はトレーニングで壊れて、48〜72時間の休養で回復し、前より強くなる」というのが一般的な説明です。

しかし実は、この時間枠を厳密に証明したデータは存在しません。

この理論が広まった背景には旧ソ連の学説がありましたが、科学的根拠は乏しいことが指摘されています。

その結果、初心者が「休みすぎて成長しない」「逆に休まずやりすぎる」といった混乱を招く要因となっています。

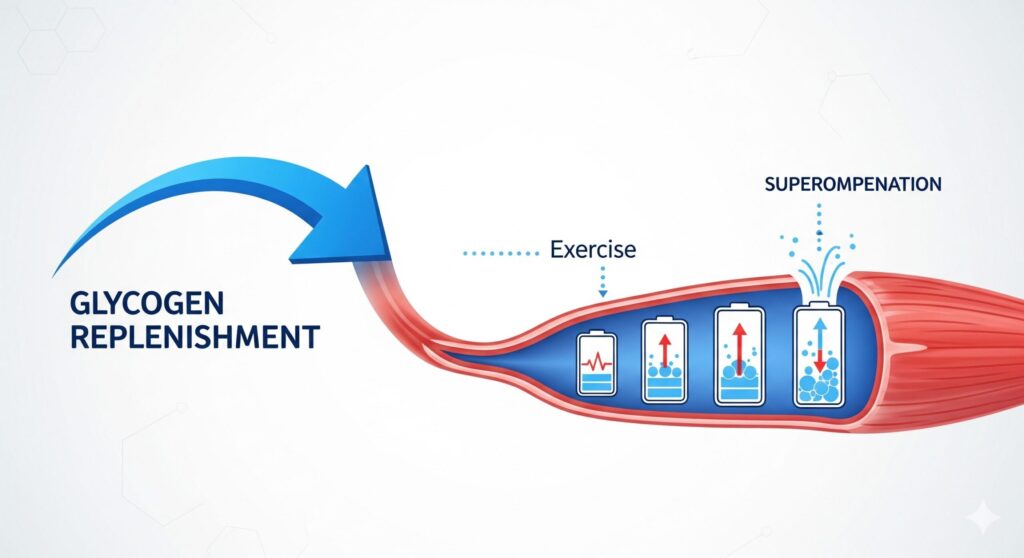

科学的に証明されている「グリコーゲンの超回復」

「超回復」という言葉には、別の意味で正しい側面もあります。

それが筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンの回復です。

運動で枯渇したグリコーゲンは、栄養補給によって運動前以上に蓄えられることが分かっています。これは特に持久力やパフォーマンスの向上に直結する重要な要素としてスポーツ科学分野で広く研究されています。

このグリコーゲンの回復と筋肥大における筋繊維の回復が混同されることが多く、「超回復」という言葉が持つ意味を曖昧なものにしてしまいました。

超回復=筋肉の肥大ではなく、エネルギー源の回復として捉えるのが正しい理解と言えます。

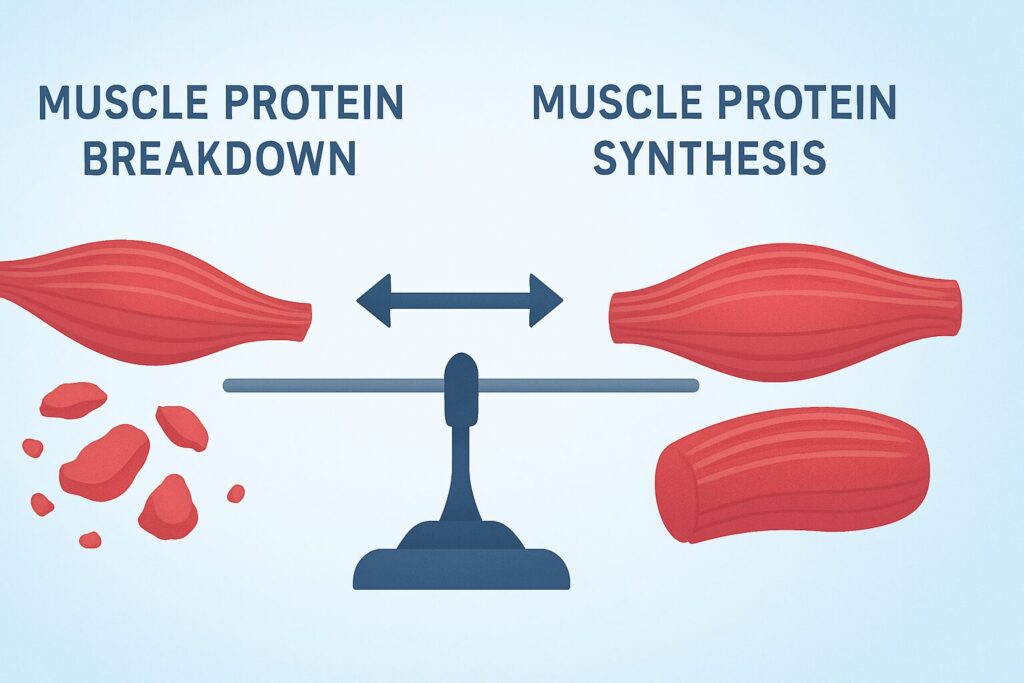

筋肥大の本質は「合成と分解のバランス」

最新の研究によると、筋肥大は単純な回復現象ではないことがわかっています。

- 筋タンパク質合成(筋肉がつくられるプロセス)

- 筋タンパク質分解(筋肉が壊れるプロセス)

体内では「合成」と「分解」が繰り返されており、このバランスが「合成優位」に傾いたときに起こります。

筋トレは筋繊維に微細な損傷と修復を促します。この過程で筋繊維の周囲の細胞が活性化し、新しい筋線維の再生と融合を促すことで筋肉の体積が増加します。

従来の超回復理論はこの筋タンパク質合成というプロセスを単純化しすぎた結果、特定の時間(48〜72時間)のみ休息が必要であるという誤解を生んだと考えられています。

実際は日々のトレーニングで異なる部位を刺激し、適切な栄養補給と十分な休息があれば、筋肉は継続的に成長していきます。

「48時間〜72時間は休むべき」といった一律のルールではなく、個人差・負荷の強度・栄養・休息の質によって最適な頻度は変化するというのが現代的な理解です。

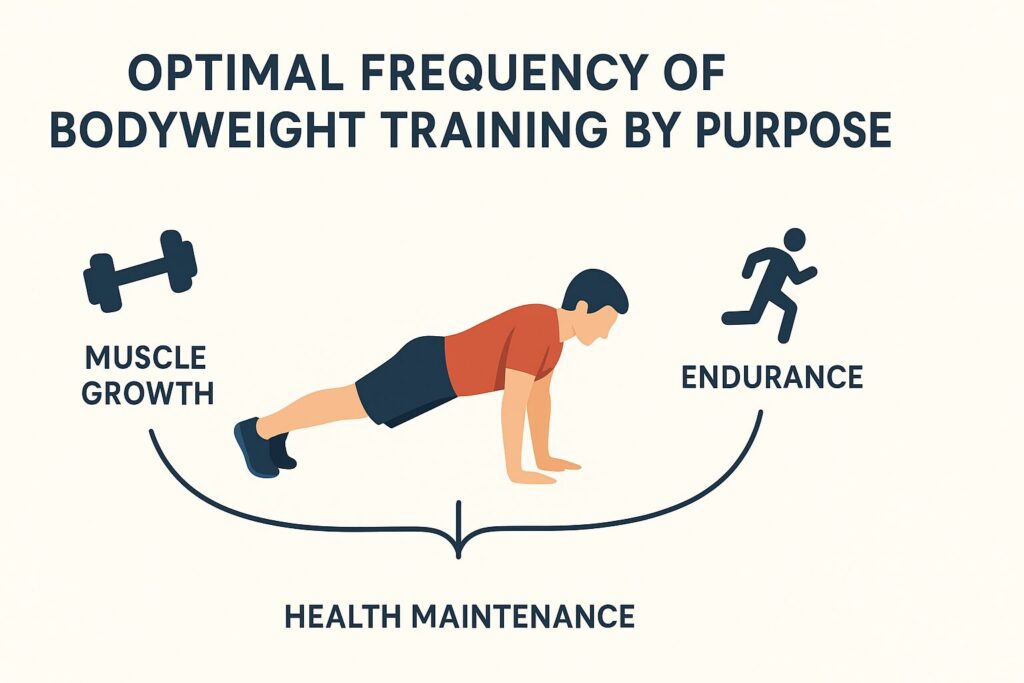

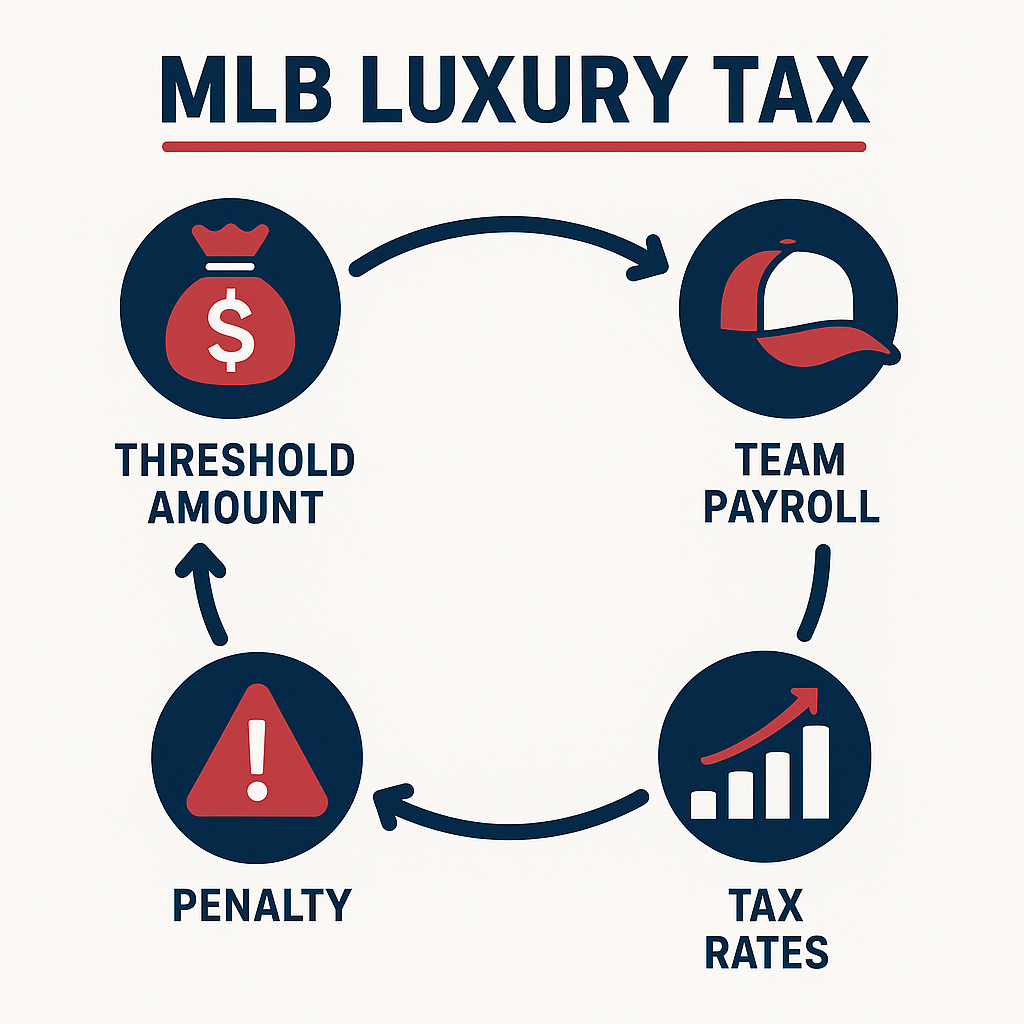

目的別 自重トレーニングの最適頻度・回数・セット数・インターバル

| 目的 | 頻度 | 回数 | セット数 | インターバル |

| 筋肥大 | 週2〜3回(同一部位) | 8〜12回 | 3〜5セット | 2〜3分 |

| 筋力向上 | 週2〜3回(同一部位) | 1〜6回 | 3〜5セット | 3〜5分 |

| 筋持久力向上 | 週2〜3回(同一部位) | 15回以上 | 3〜5セット | 1分 |

目的別の頻度は筋肥大・筋力向上・筋持久力向上すべての目的で同一部位あたり週2〜3回程度が推奨されます。

この頻度は疲労の蓄積を防ぎ、筋肉の十分な回復を促す上で効果的とされているからです。

異なるのは回数やインターバルです。目的別に解説していきます。

筋肥大には総ボリュームを最大化することが重要

筋肥大の基本的なメカニズムは前述したとおり、トレーニングによって筋繊維が微細な損傷を受け、その後の修復により体積が増すというものです。

自重トレーニングの場合、筋肥大には1セットあたり8〜12回が限界となる負荷でトレーニングすることが効果的とされています。

この回数を楽にこなせるようになった場合、負荷を高める必要がありますが、重量を変えられない自重トレーニングは負荷調整にテクニックが必要です。

- 動作テンポを変える:筋肉が緊張している時間を長くするために動作をゆっくり行います。特に筋肉が伸びる局面をゆっくり行うことが効果的です。

- 可動域を増やす:足の位置を高くして、可動域を増やすことも負荷調整には効果的です。

- 高難易度バリエーションへの移行:通常の腕立て伏せから手幅を狭めて上腕三頭筋への負荷を高めるナロープッシュアップや肩への負荷を高めるパイクプッシュアップに移行し、相対的に負荷を高めることができます。

最適なインターバル

筋肥大を目的とする場合のインターバルは2〜3分程度と長く確保することが近年の研究結果です。

この考えは次のセットで高い強度を維持するために、十分な休息を確保することで、結果的に総ボリュームを増やし、筋肥大を促すというものです。

総ボリューム確保のために、インターバルは負荷やセット中のパフォーマンスによって調整することが重要です。

筋力向上が目的の場合は高負荷・低回数・超インターバルが有効

筋力向上を目指す場合は、筋繊維をより効率的に動員する神経系の適応が必要となります。そのためには最大筋力に近い負荷で可能な限りの速さで力を発揮するトレーニングが必要となります。

具体的には1セットあたり1〜6回程度の高負荷トレーニングが最適とされ、高強度を維持するためには次のセットまでに疲労を十分に回復するため、セット間のインターバルは3〜5分と長めに設定することが推奨されます。

自重トレーニングの高強度化のためには以下のテクニックが必要です。

- 片側トレーニングを行う:片足で重心を支えるブルガリアンスクワットやバスケットボールなどに片手を置いて、もう片方の腕主導で行う腕立て伏せなど、片側に負荷が集中するため、相対的に強度を高めることができます。

- 動作テンポの変更:筋力向上に特化する場合、挙動動作を爆発的に素早く行うことが、神経系に強い刺激を与え筋繊維の動員効率を高めることになります。

筋力向上には挙動動作を素早くする意識を持つことが効果的です。

ブルガリアンスクワットのやり方はこの記事で解説しています。

筋持久力向上が目的の場合は高回数・低強度・短インターバルが有効

筋持久力向上には長時間の反復運動に強い「遅筋」と呼ばれる筋繊維の発達のために、高い心拍数を維持して筋肉に継続的な疲労を与えるトレーニングが適しています。

具体的には1セットあたり15回以上を反復できる低負荷トレーニングが有効で、セット間のインターバルは1分以内と短く設定し、筋肉の疲労を回復させすぎないことが重要です。

高回数・短インターバルで行うことで、トレーニング中に疲労物質を蓄積させ、疲労への適応を促します。

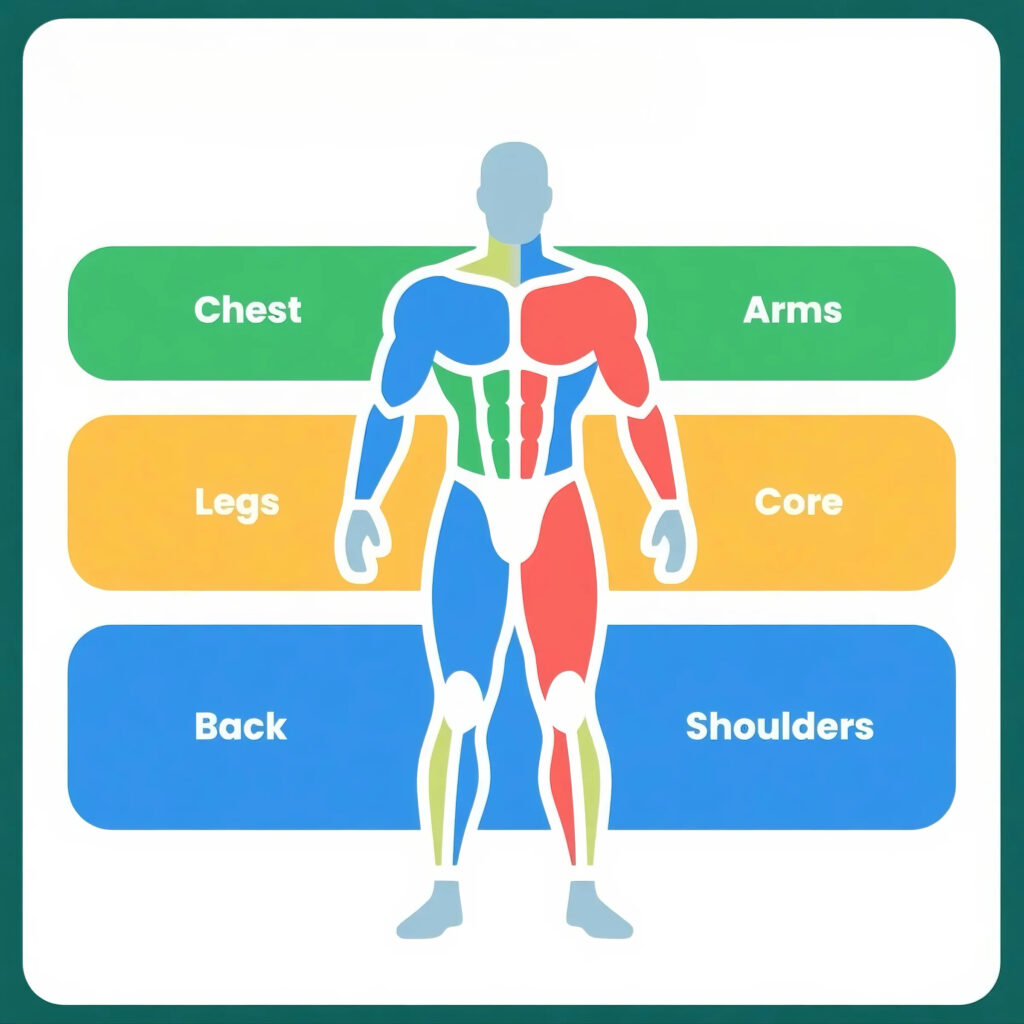

毎日やるなら必須!「分割法(スプリットルーティン)」

前述したとおり、同一部位のトレーニング頻度は週2〜3回が推奨され、毎日追い込むのは逆効果です。

そこで有効なのが、部位ごとにトレーニングを分ける分割法です。

分割法のメリット

- 疲労を管理しやすい

- 各部位に休養を与えながらボリュームを確保できる

- 種目に変化をつけることで、飽きを防ぐ効果がある

自重トレで使える分割法の例は次のとおりです。

• プッシュ(胸・肩・三頭)の日

腕立て伏せ、ディップス、ワイドプッシュアップ等

• プル+脚の日

スクワット、片足デッドリフト、ヒップリフト等

• 背中・体幹の日

懸垂、プランク、クランチ、ツイスティングクランチ

「プッシュ・プル・レッグス法」や「上半身・下半身・体幹」の3分割法も自重トレーニングの特性を活かす上で効果的な方法です。

トレーニングの質を高めるための重要ポイント

低負荷の自重トレーニングでも筋肥大効果を得るためには、トレーニングの質を高めることが必要不可欠です。

特に各セットで「オールアウト」(筋肉が限界に達し、これ以上運動を継続できなくなる状態)まで追い込むことが重要です。

軽負荷トレーニングは自己流になりがちですが、正しいフォームでのトレーニングが効果の最大化と怪我リスクの低減につながります。

見逃してはいけない!オーバートレーニングの兆候

どんなに理論的に正しくても、身体が悲鳴をあげているなら要注意です。

もしかしたらオーバートレーニング症候群の兆候かもしれません。

オーバートレーニング症候群とはトレーニングの負荷が回復機能を恒常的に上回り、疲労が慢性的に蓄積している状態です。

オーバートレーニング症候群の主なサイン

- 安静にしていても疲労感がある

- 筋肉痛の長期化

- 風邪をひきやすい

- 不眠・イライラ・気分の落ち込み

- 起床時の心拍数が高い

これは単なる肉体疲労ではなく、神経系、内分泌系、免疫系を含む全身的な機能不全です。

激しい運動は体にストレスを与え、興奮性のホルモンであるコルチゾールの分泌を促します。

コルチゾールは筋肉の分解を促す作用も持ち合わせており、過度なトレーニングによりコルチゾールが常に高い状態が維持されると、筋分解が筋合成を上回ってしまいます。

結果的に筋肉量の減少、肌荒れ、不眠、イライラと言った問題を引き起こします。

年齢やレベルによって疲労度や回復の早さが変わります。身体症状だけでなく、精神症状、免疫低下にも注意を払い、不調を感じたら休息をとりましょう。

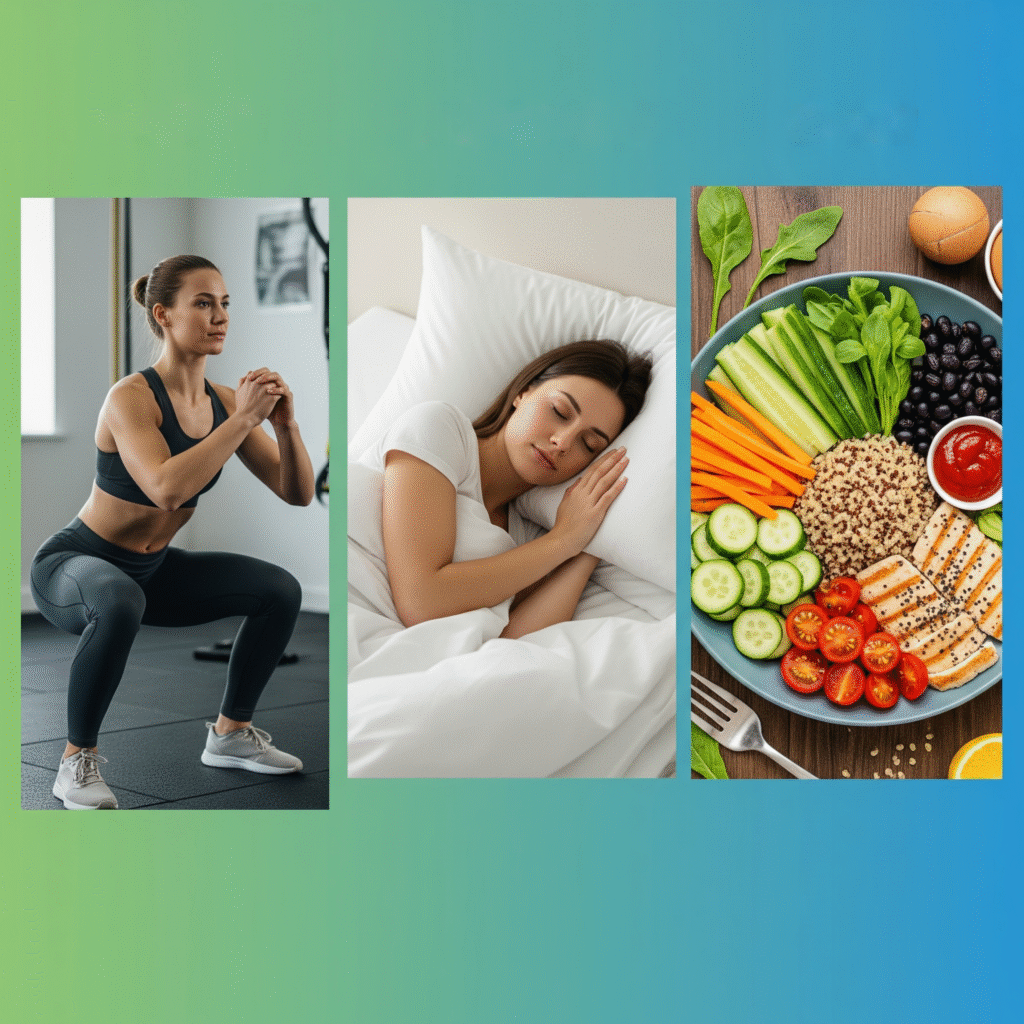

筋肉の回復の質を高めるためのポイント

- アクティブレスト(積極的な休養)を活用:完全に安静にするのではなく、ウォーキングやストレッチで血流を促進し、疲労物質の排出を助けることで、筋肉痛の早期緩和や精神のリフレッシュ効果が期待できる

- 十分な睡眠時間の確保:7〜8時間睡眠をとる

- 食事・栄養補給:運動後30分以降

十分な睡眠時間の確保が難しい場合は、毎日なるべく同じ時間に就寝・起床し、仮眠を取り入れ、睡眠の質を上げましょう。

睡眠の質を高める方法はこちらの記事で解説しています。

トレーニング後の栄養補給は筋肉の回復と成長に直接的に影響を与えます。特にタンパク質を摂取することで筋合成が促進され筋肉の分解を防ぐことができます。

タンパク質は炭水化物と同時に摂取するとインスリンの分泌により筋タンパク質合成が促進されやすくなります。

また筋トレ中や筋トレ直後は水分や電解質を摂るようにしましょう。

| 栄養素 | 役割 | 摂取タイミング | 具体的な食材・飲料 |

| タンパク質 | 筋肉の修復・回復の材料 | 筋トレ後30〜60分 | 肉、魚、ゆで卵、大豆製品、プロテインシェイク |

| 炭水化物 | 枯渇したエネルギー源の補給 | 筋トレ後30〜60分 | 白米、うどん、パスタ |

| 水分 | 栄養素の運搬、デトックス、筋持久力維持 | 筋トレ中および筋トレ後 | 水、スポーツドリンク |

| 電解質 | 筋肉のけいれん防止 | 筋トレ中および筋トレ後 | スポーツドリンク、食塩水 |

なお、筋トレ直後は交感神経が優位になっていて、筋肉に血流が集中するため、胃腸の働きが一時的に低下します。

この状態で吸収の悪い食事やプロテインを摂取すると消化不良を起こしますので、食事やプロテインの摂取は筋トレ終了後、30分から60分ほど時間を空けるようにしましょう。

適切な睡眠と食事によって「回復を管理すること」も筋トレの成果を上げるためには重要です!

まとめ 毎日やるべきかどうかは目的次第

最後にもう一度、整理します。

毎日同一部位を鍛えることはNGですが、分割法を使えば毎日でもOKです。

結論は「自分の目的に合った負荷と頻度で、正しいフォーム・休息・栄養を組み合わせて継続すること」です。

筆者の分割法とトレーニング頻度をご紹介させていただくと、筆者は筋肥大・筋力アップを狙いながら、怪我の防止のため、現在はプッシュの日、背中+脚の日で分割して週4〜5回程度行っています。

かつては3分割法で週6回の頻度でトレーニングを行っていましたが、元々、膝と腰が悪く、年齢も40代目に近づいてきたこともあり、膝や腰の痛みが悪化してしまいました。

その後は少しトレーニングを休み、膝と腰痛の回復後、トレーニングの頻度と内容の見直しを行った結果、現在の分割法で週4〜5回をトレーニング、残りの日をアクティブレストというやり方に切り替えました。

今のところ膝、腰ともに痛みは出ていないので、これが現状の自分にとって最適な頻度だと思っています。

分割法自重トレーニングは、時間や場所を選ばない最高のトレーニング方法です。

あなたの目的やライフスタイルに合った形で取り入れて、無理のない頻度で長期的に楽しんでいきましょう!

この記事が役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント