本記事内にはプロモーションが含まれます

こんにちは、Chanです!

2026年、ついにメジャーリーグが“ロボット審判”の時代に突入します。

かねてから注目されていた、ABSシステムが、正式に導入されることが決定しました。

「審判の誤審が減るって本当?」

「野球の人間味は失われないの?」

本記事では、ABSシステムの仕組みから導入の背景、実証実験の結果、そして選手やファンへの影響までを徹底解説します。

この記事を読んで、2026年シーズンを開幕から楽しみましょう!

ABSシステム(ロボット審判)とは?MLBが導入する判定技術

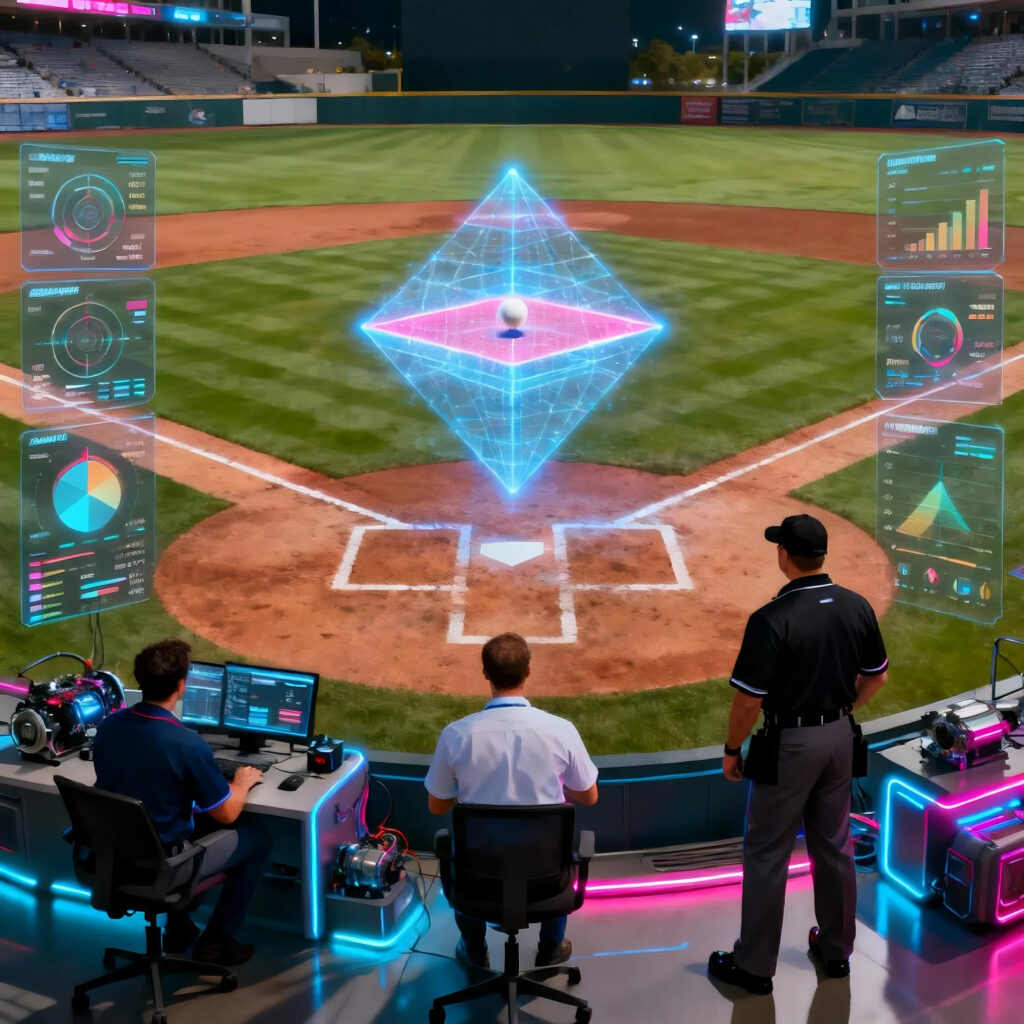

ABSシステムとは(Automated Ball-Strike)System の頭文字をとったものです。

ABSシステムは高精度のカメラを使用して、打者ごとにストライクゾーンを自動計測し、ボールがストライクゾーンを通過したかどうかを瞬時に判定します。

MLB機構はオーナー6名、現役選手4名、アンパイア1名から構成されるMLBのJoint Competition Committeeで賛成多数により、2026年シーズンから正式に導入することを発表しました。

自動ボール・ストライク判定の仕組み

来シーズンから導入されるABSシステムは、完全自動判定(フルABS)ではなく、従来のヒューマン・アンパイア判定を残した上で、判定に異議がある場合にチャレンジをして、再判定を求めるハイブリッドの「チャレンジ方式」が採用されます。

この方式は、マイナーリーグや2025年のスプリングトレーニング、オールスターゲームなどのテスト運用の結果を踏まえて採用されました。

導入される運用方式の仕組み

| 項目 | 内容 |

| 判定主体 | 従来通り、人間の審判がストライク・ボール判定を行います 判定に異議が出された場合のみABS判定によるチャレンジが行われます |

| チャレンジの権利 | 1試合2回のチャレンジ権あり チャレンジが成功した場合は権利はそのまま残ります 失敗すると、チャレンジ権が消費されます |

| チャレンジ可能者 | ピッチャー、キャッチャー、バッターのみ 監督や控え選手が合図をすることはできません |

| チャレンジの方法 | 判定直後に帽子やヘルメットをタップしてチャレンジを要求します |

| 追加のチャレンジ権 | 試合が延長戦となり、その時点でチャレンジ権を消費していた場合、1回分のチャレンジ権が追加されます。(以降1イニングごとに適用) |

| 判定方法 | Hawk-Eyeという高精度カメラを12台設置することによって投球軌道をトラッキングし、球がストライクゾーンに触れたかどうかを判定 チャレンジ後の判定はグラフィック表示され、TV・球場スクリーンに結果を出します |

ABSシステムを導入する理由とは?誤審防止と公平性の追求

では、なぜMLBはABSシステムの導入を決断したのでしょうか。

導入の背景には誤審問題だけでなく、野球の将来を見据えた複数の要因がありました。

判定精度の向上

従来の人間審判はストライクゾーンに「ばらつきがある」という課題があり、ボール・ストライク判定のミスは試合展開に大きな影響を与えることがあります。

ABSをチャレンジ方式で補助的に導入することで、誤審を最小限に抑え、判定の「公平性」と「一貫性」を高めることが目的とされています。

透明性の確保で判定に納得感を与える

審判と観客、視聴者間で「なぜあの判定なのか?」「見え方が違う」という不満や疑念が生じることを抑える効果が期待されます。

チャレンジ後には試合中継や球場で追跡映像が表示されるので、判定根拠を明確にすることができ、観客や視聴者は判定への納得感を得ることができます。

伝統と革新的システムのバランス

完全自動判定に切り替える案も検討されましたが、多くの選手、監督、関係者やファンから「野球の人間味のある要素を残したい」というニーズが強いことがわかりました。

チャレンジ方式という折衷案をとることで審判の役割は残しながら、「判定ミスの是正機能」を導入することでバランスを取る形となりました。

野球賭博・不正防止

以前よりMLBでは賭博問題が存在しており、審判が賭博への関与を疑われることもあります。

ABSにより判定の透明性が向上することで、「誤審が意図的な操作だった」という疑念を弱める効果を期待し、MLB選手会や現役選手からはABSを推進する声があったと報じられています。

ABSのストライクゾーン設定はどう違う?人間審判とのゾーンの違い

ABSで使われるストライクゾーンには、従来の審判の感覚とは異なる基準があります。

| ゾーンレンジ | 基準 |

| 幅 | ホームベース幅と同じ17インチ(約43.2センチ) |

| 奥行き(深さ) | ベースの前縁から中央までの8.5インチ(約21.6センチ)を参照し、判定は中間点の平面を基準に行われます(ボールがその平面に触れていればストライク) |

| 高さ(上下位置) | バッターの身長を基準にゾーンの上端を身長の53.5%、下端を27%に設定 |

| スタンス補正なし | バッターの構え(しゃがむ、背を伸ばすなど)は考慮せず、自然に直立した姿勢での身長をもとにゾーンが設定されます |

一方で人間の審判のストライクゾーンは一般に上端が55.6%、下端は24.2%とABSと比べて広く、投手有利の傾向が報告されています。

ABSのゾーン設定により、人間の審判が「感じで取っていた」部分との差異が出てくる可能性があります。

ABSシステムの実証実験結果は?

前述の通り、ABSはすでにマイナーリーグや2025年のスプリングトレーニングでテストされており、その結果が公表されています。

ここでは2025年のスプリングトレーニングでの検証結果をまとめました。

チャレンジの成功率

スプリングトレーニングでの試験では、チャレンジされた投球のうち約52.2% の判定が覆るという結果が出ました。

また、攻撃側チームのチャレンジ成功率は50%ながら、守備側チームのチャレンジ成功率は54.4%という結果となりました。

チャレンジ権を行使できるのはキャッチャー、ピッチャー、バッターで、なかでもキャッチャーがチャレンジして覆った判定は56%と、高い成功率となっています。

キャッチャー、ピッチャー、バッター別の成功率

| チャレンジ行使者 | 成功率 |

| キャッチャー | 56% |

| ピッチャー | 41% |

| バッター | 50% |

ABSシステム導入により予測される変化

では、ABS導入で野球はどう変わるのでしょうか?よく議論されている今後の予測や変化について見てみましょう。

キャッチャー:フレーミング価値の低下

従来はキャッチャーの能力として、フレーミング技術(ボーダーラインをストライクに見せる技術)が評価されてきましたが、相対的に重要度が下げられるとの見方がされます。

一方で、フルABSに比べるとその影響は少ないという見方もあります。

予測される影響

フレーミング能力<ブロッキング能力、「肩の強さ」「リードなど」がより重要に

ピッチャー:コーナーをつくピッチングからゾーン勝負へ

人間の審判よりゾーンがやや狭い傾向にあり、ミリ単位のコースも正確に判定されるため、ゾーンギリギリ狙いの投球はリスクが上昇します。

予測される影響

- 「コーナー攻め」よりも「ゾーン勝負」でカウントを稼ぐ投手が増加する?

- ストライク先行型(ファストボールでゾーンを攻めるタイプ)が有利に

- 反対にコースを突くタイプは不利になる可能性も

バッター:ゾーン管理能力

バッター自身にチャレンジ権があるため、「ゾーン管理能力」が非常に有効な武器になります。

また、チャレンジ成功率が高いバッターの評価が上がることも予想されます。

予測される影響

選球眼の優れたバッターにさらに有利に働く可能性

チーム戦略:チャレンジを使用する場面

ABSチャレンジは選手起用や守備シフトのような戦略資源の一つとなります。

しかし監督にはチャレンジ権がないため、あらかじめチーム内で打順やイニング、僅差や試合終盤など重要度の高いシチュエーションに応じた、チャレンジの「使いどき・温存」戦略が重要になるでしょう。

選手やチームへの影響と予測される変化

| 項目 | Before(~2025) | After(2026~) |

| 捕手評価 | フレーミング・配球・ブロッキング・肩 | フレーミング<配球・ブロッキング・肩 |

| 投球スタイル | コーナー攻め | ゾーン勝負・ストライク率重視 |

| 打者戦略 | 直感的スイング判断 | ゾーン認識+チャレンジ判断 |

| チーム戦略 | データや采配 | チャレンジの戦略 |

ABSがもたらすその他の影響

ABSがもたらす影響について、その他に議論されるものを見ていきます。

試合テンポへの影響

2025年のスプリングトレーニングでは1試合あたり、平均4回程度チャレンジされており、1回あたりの所要時間は13.8秒となっています。

試合全体でのチャレンジによる所要時間は1分未満で、ABSシステム導入により、プレー間に「間」はできるものの、検証結果では試合時間にはほぼ影響がないものと見られています。

ファン目線

従来では、ストライク・ボールに関するチャレンジができず、ファンが判定に不満を持つこともありましたが、球場やテレビ中継でチャレンジ映像がリアルタイム表示されるため、判定結果の透明性が向上します。

審判への影響

際どい判定により、審判や監督からの抗議や観客から不満を言われる場面も多くありましたが、チャレンジにより審判の判定が正しいことが可視化されることもあるため、審判の判定へのストレス軽減が予想されます。

選手心理

今まで判定に泣かされてきた選手はチャレンジによって誤審が是正され、不満や抗議が軽減され、審判に退場処分を下される機会が減る可能性もあります。

ABS導入によるその他の影響

| 項目 | 影響 |

| 試合テンポ | 平均13~15秒のチャレンジ所要時間。プレーに多少の間は入るが、現時点では試合時間への影響はほぼなし |

| ファン目線 | 「チャレンジ映像(ストライクゾーン可視化)」がリアルタイム表示されるため、透明性が向上 |

| 審判への影響 | 判定によるストレスの軽減 |

| 選手心理 | 誤審への不満や抗議、退場が減る可能性 |

ABSシステムに関するQ&A

ABSシステムに関する質問・疑問をまとめてみました。

Q1. フルABSが採用されなかった理由は?

マイナーリーグでのテストで選手、監督、関係者、ファンの多くがチャレンジ制を支持しています。

フルABSでは四球が増えて、試合時間が長くなり、ピッチクロックによる試合時間短縮の効果が相殺される傾向も見られています。

また、キャッチャーのフレーミング技術が発揮できないため、選手からの支持が低かったことが理由に挙げられます。

Q2. 選手の身長差はどうやって反映するの?

スプリングトレーニングに参加した全選手の身長を測定員が計測します。測定はスパイクを履かずに行われます。

測定後、研究機関の担当者が精密に計測する方法で確認を行い、不正を防止します。

Q3. ABSシステムとチャレンジ制度は何が違うの?

最大の違いは「判定を誰がどう見直すか」です。

チャレンジ制度は監督が要求してビデオ判定を行う仕組みですが、ABSシステムはテクノロジーが自動でストライク・ボールを判定します。

つまり、チャレンジは「人の判断をあとで確認する」制度、ABSは「最初から機械が判断する」制度です。

Q4. チャレンジ制度はなくなるの?

いいえ、なくなりません。

ABSシステムの対象は「ストライク・ボール判定」のみで、

アウト・セーフ、ホームラン、フェア・ファウルなどの判定には、これまで通りチャレンジ制度(リプレイ判定)が使われます。

今後はABSとチャレンジが併用されるようになります。

Q5. どんな場面で使い分けられるの?

投手と打者の勝負はABSシステムで判定。

アウト・セーフやホームラン判定などはチャレンジ制度でビデオ確認。

つまり、ABSはゾーン判定の公平性、チャレンジはプレー判定の正確性を高める役割を持っています。

リプレイチャレンジ、ABSチャレンジの権利は1試合それぞれ2回ずつです。

まとめ

MLBでは2026年シーズンよりABSシステム(ロボット審判)が導入されることが決定しました。

ABSシステムは、従来のチャレンジ制度とは異なり、試合中のストライク・ボールをトラッキングデータをもとに即時に判定する仕組みです。

これにより、審判の誤審リスクを減らし、より正確で公平な判定が行われます。

導入されるABSシステムは完全自動判定方式ではなく、従来の人間の審判が判定を行い、判定に異議がある場合はチャレンジを要求し、ABSにより再判定を行う仕組みです。

人間の審判が判定を行うので、不安視されていた、「野球の人間味」のある要素が消えることもありません。

ABSシステム導入によりキャッチャーのフレーミング技術の価値や、ピッチャーの投球の組み立てにはどのような影響が出るのでしょうか。

また野球界全体にはどのような影響が出るのでしょうか?

利シーズンより本格導入されるABSシステムの動向に注目です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント